Urraca I de León (León, 24 de junio de 1081-Saldaña, 8 de marzo de 1126) Reina de León y de Castilla entre los años 1109 y 1126. Hija y heredera de Alfonso VI y de la Reina Constanza de Borgoña, le sucedió su hijo Alfonso VII.

Hija y heredera de Alfonso VI y de la Reina Constanza de Borgoña, por parte paterna era nieta de Fernando I, Rey de León y Conde de Castilla, y su mujer Sancha de León, hija del Rey Alfonso V. Era nieta por parte materna del duque Roberto I de Borgoña, hijo del Rey Roberto II de Francia, segundo monarca francés de los Capetos, y su esposa Hélie de Samur.

Primera de las hijas del Rey Alfonso VI de León y de su segunda esposa Constanza de Borgoña, al nacer su medio hermano Sancho, en el año 1093, fue apartada de la línea de sucesión al trono de su padre.

En 1095, Urraca se casa con el noble francés Raimundo de Borgoña, llegado a León tras la Batalla de Sagrajas, tras el llamamiento que Alfonso VI realizó a toda la cristiandad europea con intención de organizar la cruzada contra los almorávides que arrasaban sus reinos.

En 1095, tras el matrimonio de Teresa de León, otra de las hijas de Alfonso VI, con el noble Enrique de Borgoña, el soberano dividió Galicia en dos: el Reino de Galicia fue cedido a Urraca y Raimundo, y a Teresa como dote, le fue dado el condado Portucalense, que comprendía tierras entre los ríos Duero y Miño, que se convertiría tiempo después en el reino independiente de Portugal.

En el año 1108, fallecía su hermano Sancho en la batalla de Uclés. La muerte del único heredero varón de Alfonso VI, convierte a Urraca, viuda desde un año antes, en la mejor candidata para suceder a su padre, el cual, reúne en Toledo a nobles del reino y les comunica que ella es la elegida para sucederle, algo insólito en ese momento.

Los nobles aceptaron la designación real pero exigieron a Urraca que contrajera un nuevo matrimonio. Surgen varios candidatos inmediatamente para desposar a la heredera al trono, entre ellos el conde Pedro Gonzáles de Lara y el conde Gómez González. El Rey Alfonso VI, para evitar que las rencillas y rivalidades existentes entre los nobles castellanos y leoneses se incrementaran, decide casar a su hija Urraca con el Rey de Aragón, Alfonso el Batallador. El matrimonio se celebró en 1109 en el castillo de Monzón de Campos, siendo Pedro Ansúrez, alcaide del castillo, padrino del enlace, sin que quede del todo claro si fue antes o después de la muerte del rey Alfonso VI.

Pero este matrimonio entre la Reina Urraca y Alfonso, provocó la oposición de distintas facciones políticas, cada una de ellas con unas motivaciones muy distintas. Una de ellas, fue la facción formada por el clero francés. El primer marido de Urraca, de origen borgoñes, había conseguido un reforzarlo y temían perder sus privilegios.

La segunda facción provenía de Galicia, y el rechazo a la unión de Urraca y Alfonso estaba motivado por la pérdida de los derechos al trono leonés del hijo de Urraca, Alfonso Raimúndez. Uno de los primeros actos de los monarcas, fue la firma de un pacto por el cual los cónyuges se entregaban recíprocamente, potestad soberana en el reino del otro, declarando heredero de ambos, al primer hijo que pudieran engendrar, y si de esta unión no hacía heredero alguno, cada esposo sucedería al otro en caso de muerte de alguno de ellos. Esta facción estuvo dividida en dos tendencias desde un primer instante. Una de ellas, fue encabezada porDiego Gelmírez, obispo de Santiago de Compostela, que defendía la posición de heredero del príncipe Alfonso; la otra, fue encabezada por el conde de Traba, Pedro Fróilaz, que era además tutor del príncipe, quien se decantó por la independencia de Galicia, dandole el trono a Alfonso.

Un tercer grupo de oposición lo lideraba el conde Gómez González, proveniente de la misma corte y que venía motivado por el temor a la pérdida de poder, que se vio pronto confirmada cuando Alfonso I el Batallador, nombró a nobles aragoneses y navarros para los cargos públicos más importantes, como alcaides de castillos y los enclaves más importantes castellanos y leoneses.

El conde de traba será quien inicie, desde Galicia, el primero de los movimientos de agresión contra los Reyes, al reclamar los derechos hereditarios del príncipe Alfonso. En represalia a la rebelión, Alfonso el Batallador se dirigió con su ejercito hacia Galicia, restableciendo el orden en el condado rebelde en 111o, tras vencr a las tropas gallegas en el castillo de Monterroso.

Este fue uno de los primeros conflictos políticos y bélicos contra el poder real, que incluso fueron alentado desde el propio matrimonio, ya que los caracteres opuestos de Urraca y Alfonso, y una antipatía mutua que se profesaba, sumirán a los Reinos Hispánicos en una continua guerra civil.

En la propia corte se diferenciaron dos tendencias. La primera de ellas apoyaba al Rey Alfonso, y estaba integrada por las grandes ciudades que bordeaban el Camino de Santiago, que estaban deseando deshacerse de los señoríos eclesiásticos, y por la baja nobleza. La otra, apoyaba a Urraca, y estaba formada por la alta nobleza y el clero, que trabajaron de una forma muy activa para lograr la anulación eclesiástica del matrimonio de los soberanos, con el argumento ante el Papa Pascual II, que este era incestuoso debido a la consanguinidad de ambos, que que eran biznietos de Sancho Garcés III de Pamplona. El Santo Padre amenazó con al excomunión de los Reyes si éstos no anulaban el matrimonio. La Reina podría haber argumentado que:

“Aunque el matrimonio se efectuó muerto el rey, su padre, con voluntad y orden los grandes de su reino, fue contra la suya y que recibió muchos denuestos y se le hicieron malos tratamientos por el rey de Aragón y que usaba gran tiranía y echó a los obispos de Burgos y León de sus iglesias, y prendió al de Palencia, y desterró al obispo de Toledo por dos años de su diócesis siendo legado de la sede apostólica, y que sacó del Monasterio de Sahagún al abad y puso en él a don Ramiro, su hermano. Era la pasión tan terrible, que la reina afirmaba que con gran furor y odio procuraba la muerte del infante, creyendo suceder en el reino. Y con esto iban incitando y conmoviendo contra él los pueblos”

La Reina Urraca se aleja de Alfonso, refugiándose en el monasterio de Sahagún. El Rey Alfonso I recibe la noticia de que el arzobispo de Toledo esta intentando obtener la nulidad matrimonial, lo que junto a los rumores de una relación amorosa de la Reina con el conde Gómez González, hace que decida la encarcelación de Urraca en la fortaleza de El Castellar y lleve su ejército contra todas aquellas plazas castellanas que se habían posicionado al lado de la Reina. Tomó Palencia, Burgos, Osma, Toledo, donde depuso a su arzobispo, Orense y Sahagún.

Los dos condes que fueran los primeros candidatos a casar con la Reina, Gómez González y Pedro González de Lara, logran liberar a la reina, que busca refugio en la fortaleza de Candespina, ubicada en Fresno de Cantespino, Segovia.

Los dos condes que fueran los primeros candidatos a casar con la Reina, Gómez González y Pedro González de Lara, logran liberar a la reina, que busca refugio en la fortaleza de Candespina, ubicada en Fresno de Cantespino, Segovia.

El Rey, decidió entonces entonces plantarles cara en la batalla de Campo de la Espina el 26 de octubre de 1110, en la cual sale victorioso gracias al apoyo militar que recibió de del cuñado y hermanastra de Urraca, los condes de Portugal, Teresa y Enrique.

Al entrar Alfonso en Toledo, la Reina Urraca se reconcilió con su marido, ya que Teresa y Enrique pretendía la cesión de la Ciudad. La animadversión que se tenían ambas hermanastras, hizo que Urraca tomara esa decisión, obligando a los condes de Portugal volver a sus dominios.

Esta reconciliación vuelve a romperse cuando Urraca se entrevista con la nobleza de Galicia y acepta que su hijo Alfonso sea proclamado Rey de los Gallegos. La Coronación se llevó a cabo el 17 de septiembre de 1111 en Santiago de Compostela y provocó las iras de Alfonso I el Batallador y un nuevo enfrentamiento entre los soberanos a los largo del año 1112, entre ellos los que tuvieron en las ciudades de Carrión de los Condes y Astorga, que terminó con una nueva tregua que se rompería al año siguiente en Burgos, cuando la Reina, con el apoyo de las tropas del obispo de Santiago de Compostela, sitió la ciudad. Alfonso decide abandonar sus aspiraciones territoriales sobre los reinos de su esposa, y utilizando los mismos argumentos que querían declarar nulo su matrimonio, repudia a Urraca, que se hizo efectivo en un concilio que se celebró en Palencia en 1114.

Pero esta retirada no supondrá la desaparición de conflictos, ya que éstos se inician nuevamente en Galicia. El conde de Traba, Pedro Fróilaz y el obispo de Santiago de Compostela, en 1115, intentaron declarar como Rey independiente de Galicia al hijo de la reina, Alfonso. Urraca, decide apartar a su hijo de la influencia de su tutor, para lo cual dirige el ejercito a Santiago y cerca la Ciudad. Gelmírez, el obispo, y el conde de Traba, pactan con la Reina y mientras se entrevistan con ella, la población se amotina y en la revuelta, Urraca fue rodeada, golpeada y en un barrizal fue desnudada, vejada y humillada. Tras poder huir, la reina sitió la ciudad hasta su rendición sometiéndola a una fuerte represión.

Urraca, en 1117, fue cercada en el Castillo de Sobroso por los partidarios de su hijo y su hermana, que se unión a la revuelta, pero consiguió escapar y volver a Santiago de Compostela. Con el tiempo, Urraca consolidó la relación con los partidarios de su hijo con el Pacto del Tambre, que reconocía la legitimidad de Alfonso para sucederla en el trono. Pero la paz solo se prolongó hasta 112o, cuando de nuevo se enfrentó al conde de trabajo, con el que pacto en 1121 por la invasión que desde el condado de Portugal encabezó su hermanastra Teresa de León, y que repelió cruzando el río Miño venciéndola en Lanhoso, consiguiendo que esta la reconociese como soberana.

No cesó la guerra divil hasta su muerte en el año 1126, en el castillo de Saldaña. Ese año, su hijo Alfonso, llegó desde Galicia para ser coronado Rey de León, como Alfonso VII de León, siendo más tarde llamado el Emperador.

Fruto del primer matrimonio de la reina nacieron los siguientes hijos:

* Alfonso VII de León (1105–1157). Sucedió a su madre en los tronos de León y de Castilla.

* Sancha Raimúndez (1102–1159).

De su segundo matrimonio no tuvo descendencia.

De su relación con el conde Pedro González de Lara nacieron al menos dos hijos:

* Elvira Pérez de Lara (c.1110–1174), quien casó por primera vez con el conde García Pérez de Traba, señor de Trastámara, hijo del conde Pedro Froilaz. Posteriormente contrajo un nuevo matrimonio con el conde Bertrán de Risnel, señor de Carrión.

* Fernando Pérez Hurtado (c.1114–1156), quien vivió después en Portugal

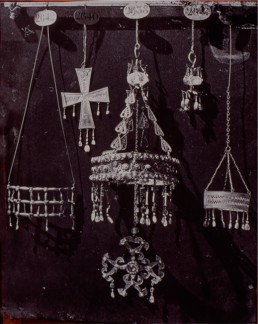

Los restos mortales de la Reina fueron conducidos a la ciudad de León, donde recibió sepultura en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León, recuperando la tradición de los Reyes de León de sepultarse allí, tradición que había sido rota por su padre, Alfonso VI de León, quien recibió sepultura junto a la mayoría de sus esposas, entre ellas Constanza de Borgoña, madre de la reina Urraca, en el Monasterio de San Benito de Sahagún. En su sepulcro fue colocado el siguiente epitafio latino:

H. R. DOMNA URRACA REGINA, MATER IMPERATORIS ALFONSI, HOC URRACA JACET PULCRO REGINA SEPULCHRO. REGIS ADEFONSI FILIA QUIPPE BONI. UNDECIES CENTUM DECIES SEX QUATUOR ANNOS MARTIS MENSE ORAVI, CUM MORITUR NUMERA.